玉米片和優格、番茄醬和沙拉醬、汽水和運動飲料:它們之間有什麼共同點?大量的糖分。

甜味無處不在。它對我們的身體造成破壞,並促進肥胖。它其實與帝國主義和現代工業社會的興起緊密相連:從奴隸制到殖民主義,到現今的食品工業使糖分食品便宜並易於被邊緣社區獲得。事實上,我們可能認為對甜味的渴望天生,但情況並非如此。

在人類歷史的大部分時間裡,結晶狀糖根本不存在,人們以蜜糖、甜豆、糯米或楓糖漿為滿足。然而,超過2000年前,孟加拉的農民學會了如何將甘蔗汁煮成一種原始的深色甜味物質。但那本身並沒有推動糖消費。事實上,就在兩個世紀前,即使在最富裕的國家,人們每年也很少消費超過幾公斤糖——而今天,在許多高收入和中等收入國家,人們每年消費30至40公斤糖,在美國更超過45公斤。而這個數字不包括廣泛用於美國飲料工業的高果糖糖漿。

發生了什麼?

糖消費量的爆炸增長與帝國主義和現代工業社會的興起緊密相連,在那裡糖成為城市工人和工業化使大量生產精製糖的廉價熱量來源。

起初,純白的結晶糖是如此寶貴,皇帝、拉賈和哈里發下令將其製成雕塑裝飾他們豪華的晚宴桌子。糖也被視為一種藥物。溶解在少量水中,它對腸道疾病患者有神奇的效果,並普遍重振疲憊的人體。

在亞洲,長長的商隊橫跨沙漠,載滿糖和其他香料以及寶貴的金屬。事實上,歐洲在這個糖的歷史中起初並不重要。直到15世紀,糖逐漸成為西歐城市消費的一部分。

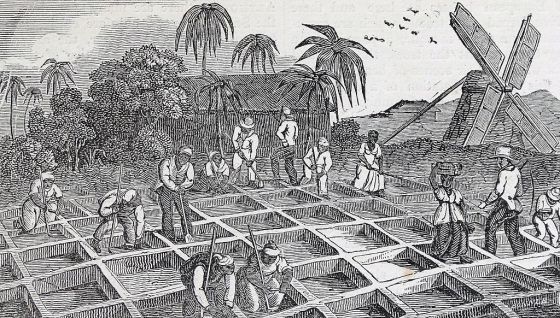

到1500年,歐洲對糖的需求已經超過地中海地區的產量。不久,糖生產就找到了另一個前沿:美洲。這導致數百萬非洲人被奴役。整體而言,大約有1250萬非洲人被綁架並倖存下來跨越大西洋,其中近三分之二最終被送到糖種植園。無論種植園的種類如何,情況都很惡劣,但糖種植園的情況最壞。

居住在費城、倫敦和巴黎的消費者越來越了解這些恐怖場面,因為日益壯大的印刷媒體向他們報導了奴隸叛亂的頻繁發生。歐美的一小撮受教育的城市人,尤其是貴格會教徒,越來越譴責奴隸制是一種極其邪惡的罪行。一本流行小冊子譴責消費「帶有人血斑點的」糖。通過數十份簽名達數十萬人的請願書,1807年英國議會決定在其控制範圍內禁止奴隸貿易。

但糖的生產和消費仍在繼續。德國發明家卡爾·弗朗茨·阿哈德開發了一種從甜菜根而非甘蔗提取蔗糖的工業程序。其他熱衷的企業家主張開放與印度的貿易,認為在那裡可以獲得更大量且更便宜的糖。無論是印度糖還是甜菜糖,都無法消除奴隸制。到1860年代,歐洲和北美工業工人消費的一半糖仍由奴隸生產。它是當時世界上最重要的貿易商品。

政府補貼有助於過度生產,導致糖價持續下降,從而促進消費。19世紀末的歐洲,農民將土地從小麥轉為甜菜,導致1900年國際糖貿易中甜菜糖占50%。1898年後,隨著美國對夏威夷、古巴、波多黎各和菲律賓的帝國主義擴張,它也建立了強大的甜菜糖產業。1934年,美國政府推出了糖類計劃,這套系統保護美國農民並為其附庸國提供市場。20世紀期間,世界上最大的甜菜和甘蔗糖出口國一直試圖控制過度產能和糖的傾銷,尤其是通過1902年布魯塞爾公約和1937年國際糖類協定。然而,這些條約無法持久,廉價糖的大量湧入仍在繼續。

但消費者又如何習慣每周從一匙增加到每周近一公斤的糖攝入量?19世紀,城市工人常常營養不良且缺乏體力。根據當時的醫學知識,適當的飲食只需要足夠的熱量,而糖是提供熱量最便宜和快速的方式。美國軍隊領導人——以及歐洲和日本的同行——在新兵的口糧中添加糖,以增加他們的耐力。從那裡一直延伸到隨著美軍解放歐洲脫離納粹統治而流傳的巧克力棒和可口可樂。

當然,人們知道大量攝入糖會使人變胖和生病,但糖業和飲料業都致力於宣傳相反的觀點。例如,糖公司曾為研究提供資金,證明脂肪而非糖才是造成心臟病的真正危險因素,而飲料常常被廣告為樂趣和運動生活的一部分。

然而,糖的歷史有一個重要的教訓,就是我們現在攝入糖的量並非天然,而是政治、社會和經濟力量的交織結果。我們需要明白,過量攝入糖在很大程度上不是個人選擇的結果,而是幾個世紀以來我們的食物已經成為工業產品的結果。糖在其中發揮了核心作用。糖的下一章將由我們來書寫,尤其是我們作為公民呼籲政府不僅保護工業利益,也保護公共健康。

Ulbe Bosma是阿姆斯特丹自由大學國際比較社會史教授,《糖的世界》一書作者。